中国钢铁行业脱碳是实现2060年碳中和目标的关键。各省份在资源禀赋、钢铁需求和管理政策等方面的显著差异,既为钢铁产业脱碳提供了多元化路径,也带来了复杂挑战。目前,中国炼钢方式以传统的高炉-转炉(BF-BOF)工艺为主,而废钢电炉(Scrap-EAF)工艺的粗钢产量占比仅为9.5%,远低于全球28.2%的平均水平。Scrap-EAF的吨钢碳排放仅为传统BF-BOF的10%~20%,是贯穿未来30多年的关键降碳技术。然而Scrap-EAF的大规模开发面临着废钢供应有限、钢材质量低和废钢价格高的问题。此外,中国各省在经济发展和城市化进程中的不均衡性,以及区域间资源错配现象,进一步制约了废钢电炉技术的广泛应用。现有研究多集中于从技术层面探讨国家钢铁行业的整体转型路径或单个钢铁厂的独立转型策略,缺乏对区域管理目标和协调发展的深入分析。这种研究视角的局限性可能导致政策制定与实际落地之间的脱节,难以充分释放废钢电炉技术的降碳潜力。因此,未来研究需要更加注重区域差异和协同发展,为钢铁行业脱碳提供更具针对性和可操作性的解决方案。

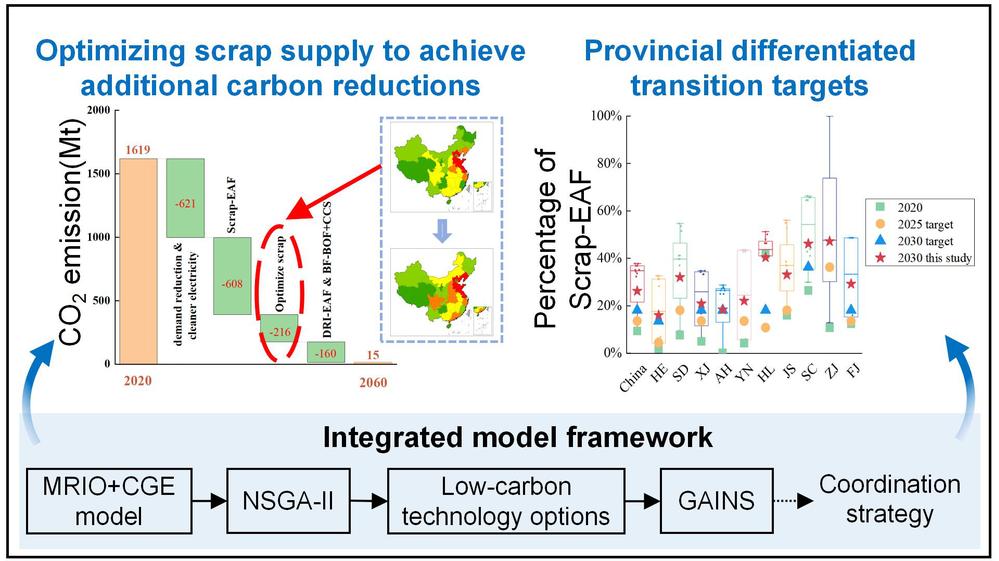

2025年3月,同济大学黄翔峰教授研究团队在环境领域国际权威期刊Environmental Science & Technology上发表了一篇研究论文,题为《Coordinating Interprovincial Scrap Supply for Technology Transition to Minimize Carbon Emissions of China’s Iron and Steel Industry》。黄翔峰教授课题组博士生林泽伟为论文第一作者,刘佳教授和宝钢研究院能环所主任研究员陈国军为论文共同通讯作者。研究构建了一个优化省际废钢资源配置的综合模型框架,通过协调中国的炼钢工艺转型从而最大限度地减少钢铁行业的总碳排放量。研究考虑了三种不同共享社会经济路径(SSP1、SSP2、SSP5)和四种废钢利用模式,并设计了12种情景组合,以探讨各省的炼钢工艺转型路径。研究包括五个步骤(1)根据多区域投入产出表和废钢预测模型摸清历史废钢资源量;(2)通过CGE模型预测2017-2060年不同SSPs下的钢铁需求和废钢资源量;(3)通过多目标优化算法NSGA-II优化区域废钢供应;(4)考虑在不同废钢利用模式下协调区域炼钢工艺转型,以讨论具有成本效益的技术途径;(5)最后通过GAINS模型评估区域协调转型和差异化目标带来降碳减污差异。

研究结果表明,2060年钢铁行业碳排放相比2020年可降低99%,其中优化废钢配置可减少1.74–2.16亿吨碳排放量。由于各区域转型基础存在显著差异,实施差异化的转型路径是推动中国钢铁行业实现碳中和的关键。在协调发展战略下,28个钢铁生产省份中有19个省份可实现碳中和,并协同减少90%以上污染物排放。而河北、辽宁等地则需调入更多废钢资源和实施其他低碳、负碳技术以加速实现脱碳目标。最后,本研究提出了区域一体化协调管理、国家数据平台建设等省际协调转型策略,为钢铁行业低碳转型提供系统性解决方案。

通过深入分析不同区域资源禀赋对钢铁行业转型路径的影响,此项研究为各省优化产业布局、制定差异化转型目标提供了科学依据。此项研究不仅揭示了区域间协同发展的重要性,也为政策制定者提供了可操作的实施路径,助力中国钢铁行业在实现碳中和目标的同时,推动经济与环境的协调发展。